أوريون يعود… ليس كخرافة، بل كسؤال

النقابي الجنوبي/خاص

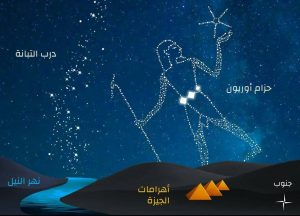

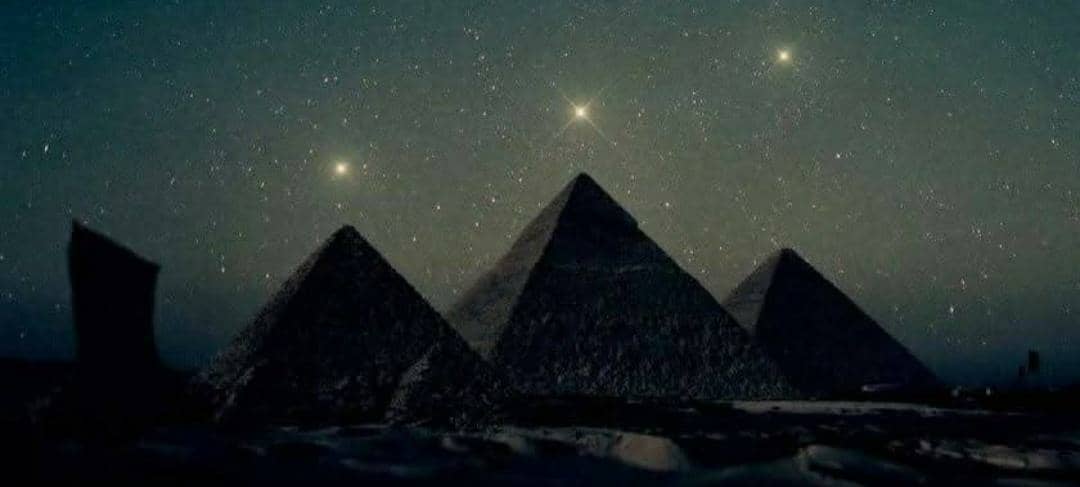

لم يكن مجرد عرض ليزري. حين أضاءت أضواء حزام أوريون سماء الجيزة ليلة افتتاح المتحف المصري الكبير، شعر كثيرون أن شيئا أعمق من الاحتفال يجري تحت السطح. فالنجوم الثلاثة — النطاق، النيلام، والمنطقة — لم ترسم عبثا فوق الأهرامات الثلاث. بل عادت، بعد ثلاثين عاما من النقاش الصامت، لتطالب بمكانها في الرواية الرسمية عن أعظم بناء بشري في التاريخ.

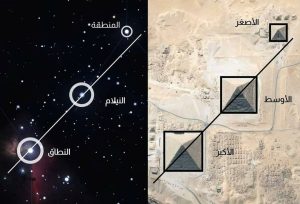

القصة بدأت قبل عقود، حين وقف المهندس روبرت بوفال أمام لوحة في المتحف المصري القديم، يتأمل توزيع الأهرامات من الأعلى. لاحظ ما لم ينتبه له غيره: الهرم الثالث، هرم منكاورع، منحرف قليلا جنوبا. كمهندس، لم يستسغ أن بناة الأهرامات — أعظم مهندسي عصرهم — يرتكبون غلطة في المحاذاة. ثم تذكر، ذات ليلة صافية في ضواحي لندن، مشهدا سابقا: رفع عينيه إلى السماء، فرأى حزام أوريون بوضوح، وتلك النجوم الثلاثة كانت أيضا غير مستقيمة تماما. في تلك اللحظة، تشكلت الفرضية التي ستلاحقه طوال حياته: الأهرامات ليست مجرد مقابر ملكية، بل نسخة أرضية من تشكيل نجمي مقدس.

لم تكن الفكرة وليدة خيال. متون الأهرام، النصوص الدينية الأقدم في التاريخ المصري، تقول صراحة: “أيها الملك، أنت النجم العظيم الملتحق بأوريون”، و”فلتعش شابا بجانب أوزير، بجانب أوريون في السماء”. فالأمر لم يكن استنتاجا حديثا، بل عودة إلى مرجعية داخلية قدمت منذ أكثر من أربعة آلاف عام. ومع ذلك، واجهت الفرضية جدارا من الرفض. ليس لأنها لا دليل عليها، بل لأنها تهدد سردا راسخا: أن الأهرامات مصممة كسلالم شمسية، تقلع منها روح الملك نحو رع، إله الشمس. كل شيء في التفسير التقليدي يدور حول الشمس — موقع الأهرامات غرب النيل (جهة الغروب)، زوايا الأضلاع، حتى الألقاب الملكية. لكن لو كانت الأهرامات مرتبطة بأوريون — أو ساح كما يسميه المصريون القدماء — فإن العقيدة لم تكن شمسية فحسب، بل نجمية أيضا. والفرق ليس تفصيليا، بل جوهري.

هذا التحول في الرؤية يحمل تداعيات هائلة. فإذا كانت الأهرامات الثلاثة مخططة كوحدة واحدة — وليس كل ملك بنى هرمه بمعزل عن سابقه — فهذا يعني أن المشروع كان مخططا له مسبقا، ربما قبل أن يولد منكاورع نفسه. وهو ما يعيد النظر في فهمنا لطبيعة الحكم، والتخطيط الحضاري، بل والدين المصري القديم ذاته. لا عجب أن يشعر البعض بالتهديد. فالمعرفة ليست دائما تراكمًا هادئا؛ أحيانا تكون زلزالا.

ولهذا، حين ظهر أوريون فوق الأهرامات، لم يكن الجمهور فقط من انقسم. بل انفجر صراع معرفي كان كامنا تحت الرماد. من جهة، من يرون في العرض تلميحا ذكيا إلى عمق الحضارة المصرية — التي كانت تراقب السماء كما الأرض. ومن جهة أخرى، من اعتبروه ترويجا لخرافة تهدد قدسية الرواية الأثرية الرسمية. مع ذلك، لا ينكر كل المعارضين وجود تشابه بصري. لكن كثيرا منهم يرون أن هذا التشابه لا يرقى إلى دليل على نية تصميم مقصودة. ويشيرون إلى أن تخطيط الأهرامات قد يعكس عوامل عملية — كاتجاه الرياح، طبيعة الصخرة، أو المحاذاة مع معابد وادي حسب طقوس الجنازة — أكثر مما يعكس خريطة نجمية. ويعتبرون أن التفسير الشمسي يظل الأرجح، نظرا لانتشار رمزية رع في النصوص والطقوس المرتبطة بالأسرة الرابعة.

لكن الحقيقة أن الدعم لم يكن غائبا. البروفيسور إدواردز، المسؤول السابق عن القسم المصري في المتحف البريطاني، كتب لبوفال في رسالة خاصة عام 1984: “ملاحظاتك الفلكية مثيرة جدا”. ولعل أول نشر أكاديمي صريح للفكرة كان في مجلة Discussions in Egyptology عام 1989، حين قدم بوفال تحليلًا هندسيا لنسق الأهرامات. أما في العقد الأخير، فقد توسّع البحث ليشمل دراسات فلكية كورقة الفلكي فينشنزو أوروفينو (2011)، بل ووصل إلى أطروحات دكتوراه في جامعات مصرية حول العلاقة بين متون الأهرام ومجموعة ساح (أوريون). لم تعد نظرية هامشية، بل سؤالا مشروعا يستحق الجواب — لا الهجوم.

ما يثير الدهشة ليس وجود الخلاف، بل طبيعته. فالهجوم على فرضية بوفال لم يأت دائما من باب التفنيد العلمي، بل من باب التصنيف المسبق: “ليس أثريا”، “يسعى للشهرة”، “يفتقر للشرعية”. في لقاءات تلفزيونية، اعترف بعض الناقدين الصريحين أنهم لم يقرؤوا كتابه أصلا. وهو موقف يتناقض مع جوهر البحث: فحتى الأفكار الخاطئة تستحق القراءة قبل الرفض. لكن نظرية أوريون لم ترفض لأنها خاطئة، بل لأنها مقلقة. فهي تذكرنا بأن الحضارات العظيمة لا تفسر بسرد واحد، بل بطبقات متداخلة من الرموز، بعضها شمسي، وبعضها نجمي، وربما أكثر مما نعرف.

لعل هذا هو سر الازعاج الحقيقي. ليس في وجود نجوم فوق الأهرامات، بل في ما تستحضره تلك النجوم من أسئلة: هل فهمنا الأهرامات حق الفهم؟ هل أغلقنا الباب مبكرا على سردها البديل؟ وهل يسمح لرؤية خارج المؤسسة الأكاديمية أن تسمع، حتى لو اعتمدت على وثائق داخلية من الحضارة نفسها؟ عرض أوريون لم يكن إعلانا عن انتصار فرضية، بل دعوة صامتة لإعادة النظر. لم يقل “بوفال على حق”، لكنه قال: “السماء كانت دائما جزءا من القصة”.

واللافت أن ظواهر فلكية مشابهة — كتعامد الشمس على وجه رمسيس في أبو سمبل — لا تثير أي جدل. بل تحتفى بها كبراهين على عبقرية المصريين القدماء. فلماذا يختلف الأمر مع أوريون؟ لأن التعامد الشمسي يعزز السرد السائد، بينما يهدد أوريون بنسف جزء منه. هنا يكمن الفرق الجوهري: نحن نحتفل بما يؤكد روايتنا، ونرفض ما يعقدها. لكن الحضارة المصرية لم تكن بسيطة أبدا. متون الأهرام نفسها تجمع بين الشمس والنجوم، بين رع وأوزير، بين الأرض والسماء. فلا عجب أن يعود أوريون ليذكرنا بأن الحقيقة، غالبا، ليست في قطب واحد، بل في التفاعل بين الأقطاب.

في النهاية، لم يكن العرض الليزري فوق الجيزة مجرد زينة لافتتاح متحف. كان لحظة رمزية كثيفة، تحمل في طياتها حوارا عمره عقود بين رؤيتين للماضي. واحدة تريد أن تبقيه منضبا، مألوفا، قابلا للشرح ببضع كلمات. وأخرى تصر على أنه أعقد، أغنى، وأكثر اتصالا بالكون مما نتصور. ربما لهذا السبب بالذات، أثار أوريون كل هذا الازعاج: لأنه لم يكتف بأن يكون نجما في السماء، بل طلب أن يكون سؤالا على الأرض.

والسؤال، في النهاية، ليس عما إذا كانت الأهرامات تمثل حزام أوريون أم لا. بل عما إذا كنا مستعدين لسماع كل الأصوات التي تروي قصتها — حتى تلك التي تأتي من السماء.

السميفع – وحدة التحليل الثقافي، صحيفة وموقع النقابي الجنوبي